体を動かして

「元気にイキイキ」

体を動かして 「元気にイキイキ」

体を動かして 「元気にイキイキ」

体をあまり動かさない生活を続けていると、生活習慣病や高齢期の寝たきり・認知症などを招くおそれが高くなります。

「元気にイキイキ」実現のため、日々の生活の中で積極的に体を動かす習慣をつけましょう。

30運動はどうして大切なの?

日本人の死亡に影響を及ぼす生活習慣の第1位は喫煙、第2位が高血圧、そして第3位は運動不足です。

運動不足になると心身にさまざまな問題が生じます。

毎日積極的に体を動かすことには健康効果がたくさんあります。

体を動かすことによる健康効果

31だいたいどれくらい体を動かせばいいの?

健康づくりのためにどれくらい体を動かせばいいのかを示したのが以下の表です。例えば成人なら「歩行などの活動を1日60分以上+息が弾み汗をかく程度以上の運動を週60分以上」が推奨されています。

- 対象者※1

- 身体活動※2(=生活活動※3+運動※4)

- 座位行動※6

- 対象者※1

- 身体活動※2(=生活活動※3+運動※4)

- 高齢者※1

- 身体活動※2(=生活活動※3+運動※4)

歩行又はそれと同等以上の(3メッツ以上の強度の)

身体活動を1日40分以上

(1日約6,000歩以上) (=週15メッツ・時以上)運動有酸素運動・筋力トレーニング・バランス運動・柔軟運動など多要素な運動を週3日以上 【筋力トレーニング※5を週2~3日】

- 成人※1

- 身体活動※2(=生活活動※3+運動※4)

歩行又はそれと同等以上の(3メッツ以上の強度の)

身体活動を1日60分以上

(1日約8,000歩以上) (=週23メッツ・時以上)運動息が弾み汗をかく程度以上の(3メッツ以上の強度の) 運動を週60分以上 (=週4メッツ・時以上) 【筋力トレーニングを週2~3日】

- 座位行動※6

座位行動※6座りっぱなしの時間が長くなりすぎないように注意する

(立位困難な人も、じっとしている時間が長くなりすぎないように少しでも身体を動かす)

- こども

(※身体を動かす時間が少ないこどもが対象) -

(参考)

- 中強度以上(3メッツ以上)の身体活動(主に有酸素性身体活動)を1日60分以上行う

- 高強度の有酸素性身体活動や筋肉・骨を強化する身体活動を週3日以上行う

- 身体を動かす時間の長短にかかわらず、座りっぱなしの時間を減らす。特に余暇のスクリーンタイム※7を減らす。

※1 生活習慣、生活様式、環境要因等の影響により、身体の状況等の個人差が大きいことから、「高齢者」「成人」「こども」について特定の年齢で区切ることは適当でなく、個人の状況に応じて取組を行うことが重要であると考えられる。

※2 安静にしている状態よりも多くのエネルギーを消費する骨格筋の収縮を伴う全ての活動。

※3 身体活動の一部で、日常生活における家事・労働・通勤・通学などに伴う活動。

※4 身体活動の一部で、スポーツやフィットネスなどの健康・体力の維持・増進を目的として、計画的・定期的に実施する活動。

※5 負荷をかけて筋力を向上させるための運動。筋トレマシンやダンベルなどを使用するウエイトトレーニングだけでなく、自重で行う腕立て伏せやスクワットなどの運動も含まれる。

※6 座位や臥位の状態で行われる、エネルギー消費が1.5メッツ 以下の全ての覚醒中の行動で、例えば、デスクワークをすることや、座ったり寝ころんだ状態でテレビやスマートフォンを見ること。

※7 テレビやDVDを観ることや、テレビゲーム、スマートフォンの利用など、スクリーンの前で過ごす時間のこと。

出典:厚生労働省「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023」(概要)

32忙しくて運動する時間がない!

忙しい人やこれまで運動習慣がなかった人は、“運動”といわれると身構えてしまうかもしれません。まずは、「今より1日10分多く体を動かすこと+10(プラス・テン)」から始めましょう。

あなたはどこで+10しますか

- 朝

- 散歩、ジョギング、ラジオ体操、庭の手入れ など

- 通勤

- 歩幅を広くする、早歩き、階段を使う、自転車通勤 など

- 仕事中

- 軽いストレッチや筋トレをする、階段を使う、遠くのトイレに行く など

- 家事

その他 - 掃除・洗濯で積極的に動く、歩いて買い物、合間にストレッチ、子どもや孫と遊ぶ など

- 夜

- テレビを見ながら筋トレやストレッチ、ウォーキング など

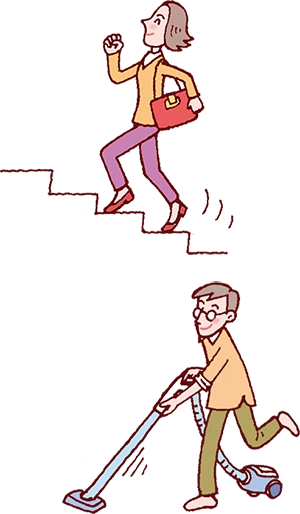

33ただ歩くだけで運動になるの?何歩くらい歩くのが理想?

ウォーキングは気軽に始められ、体への負担も少ないおすすめの有酸素運動です。

生活習慣病予防のためには1日8,000~10,000歩が理想ですが、まずは1日1,500歩増やしてみましょう。これを続けていくと、食事の量を減らさずに1年で2~3.5kgの減量が期待できます。

ウォーキングの健康効果

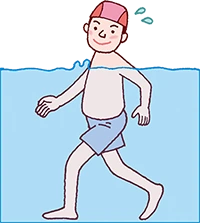

34ひざや腰が痛い場合はどんな運動をすればいいの?

高齢者や肥満の人の中には、ひざや腰などの関節が痛む人が少なくないようです。

こうした痛みがある人にもおすすめなのが、水中ウオーキングやサイクリングなどです。足腰や関節への負担が少ないので、無理なく取り組めるでしょう。

35筋肉はなぜ大切なの?

体を動かして筋肉を収縮させると、マイオカイン(myokine)という物質が分泌されます。この物質には脂肪や糖の分解を促進したり、炎症を防いだり、うつ病や認知症を予防したりと心身にさまざまな健康効果があることがわかってきました。

マイオカインの分泌を促すためには、筋肉量の多い下半身の運動が効果的です。

36今さらハードな筋トレはできない。どうしたらいい?

筋力をつけると太りにくい体になり、さまざまな生活習慣病の予防にもつながります。筋力は年齢とともに落ちていきますから、意識して鍛えることが大切。でも、きついトレーニングをする必要はありません。 おすすめは、毎日の生活の中で、何かをしながらちょっと体を動かす「ながら体操」です。

37朝起きたときにおすすめの運動は?

全身伸ばし

-

仰向けに寝た状態で、体の前で手を組みます。

-

大きく深呼吸しながら、組んだ手を頭の上へゆっくりと上げていき、全身を伸ばします。

- ポイント

- 両手と両足をより遠くに引っ張るように伸びてみましょう。

背中伸ばし

- 四つん這いになります。

- 両手をそのままの位置に残しながら、ゆっくりとお尻を後ろに引いていきます。

- かかとの上にお尻が乗るようにして背中を丸めて伸ばします。

- ポイント

- とくに腰と背中が伸びていることを意識しましょう。

伸ばすときに、息をゆっくりと吐き出します。

38移動中にできる“ながら運動”は?

鞄持ち上げ

片手に鞄などの荷物を持ち、伸ばした腕を曲げていきます。

- ポイント

- 鞄を下ろすときは、ゆっくりと行うように意識しましょう。

階段一段飛ばし

大股で階段を一段飛ばしながら上ります。

- ポイント

- バランスを取るのが難しいときは、手すりにつかまりながら行いましょう。

39歯みがき中にできる“ながら運動”は?

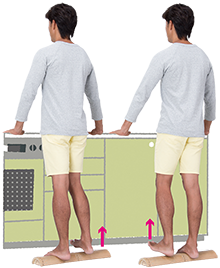

かかとつま先上げ

- 洗面台や洗濯機などに片手を置き、背筋を伸ばしてまっすぐ立ちます。

- かかとを上げて少し静止し、元の姿勢に戻します。

- 次に、つま先を持ち上げて少し静止し、元の姿勢に戻します。

- ポイント

- 頭のてっぺんが引っ張られるイメージでかかとを引き上げましょう。

バックキック

- 洗面台や洗濯機などに片手を置き、背筋を伸ばして立ちます。

- そのままゆっくりと片足を後ろに引き上げます。

- ゆっくりと足を戻し、元の姿勢に戻ります。

- ポイント

- 腰が反らないようにお腹に力を入れましょう。

40仕事の合間にできる“ながら運動”は?

肩まわし

- 両肩に手を置いて、ひじで大きく円を描くようにして肩を回します。

- 後ろ回しを数回行ったら、前にも回します。

- ポイント

- 肩甲骨が動いていることを意識しましょう。

胸のストレッチ

両手をイスの後ろで組み、胸を広げるイメージで腕を後方へゆっくりと伸ばします。

- ポイント

- あごを引き、肩をすくめないように気をつけましょう。

ひざプッシュ

- イスに浅く座り、両ひざでクッションをはさみます。

- 両ひざでクッションを押しつけ合います。

- ポイント

- ももの内側の筋肉を意識しながら行いましょう。

※クッションがない場合は、ひざとひざを押しつけながら行うようにしましょう。

41家事の合間にできる“ながら運動”は?

片足立ち

- 足を自然に開き、背筋をまっすぐにして体を安定させます。

- ももと床が平行になる高さまで片足を上げて、その姿勢を数秒間維持します。

- ポイント

- 足を下ろすときもゆっくりと行いましょう。

青竹ふみ

- 安定している場所に青竹を置きます。

- 青竹の上に立ち、その上でゆっくりと足踏みします。

- ポイント

- 刺激が強すぎる場合は、キッチン台に手を置いて体を支えたり、イスに座ったりして行いましょう。

42テレビを見ているときにできる“ながら運動”は?

お尻上げ

- 仰向けになり、両ひざを肩幅に開き90度より深く曲げます。

- 肩からひざまで一直線になるようにお尻の力で体を持ち上げます。

- ポイント

- かかとで床を押し、お尻を浮かしたときに腰を反り過ぎないようお腹に力を入れましょう。

上体起こし

- 仰向けになり、両ひざを立てて、ももに両手を置きます。

- あごを引きおへそを見ながら、頭から上体を持ち上げます。

- ポイント

- 上体を起こすとき、呼吸を止めないように気をつけましょう。

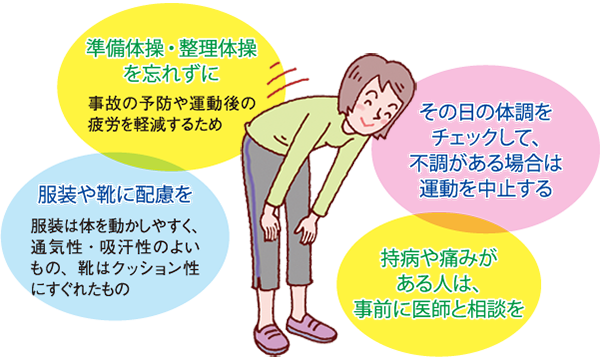

43運動するときはどんなことに注意すればいい?

体を動かすことは大切ですが、事故やけがには十分気をつけましょう。その日の天候や体調、持病などに注意して、決して無理をしないこと。「きつい」と感じない程度の運動がちょうどよいのです。

運動するときの注意点

44準備体操、整理体操ってどんなことをすればいい?

体を運動に適した状態にするためにも準備体操を必ず行いましょう。準備体操や運動後の整理体操は、けがを予防する上でも重要な役割を果たします。

ひざの屈伸体操

ひざを曲げてから、両手でひざを押さえるようにしてひざを伸ばします。

もものストレッチ

左手で足の甲をつかんでももを伸ばします。反対側も同じように行います。

手首足首の回旋

両手を組み手首を回し、同時に片足をつま先立ちにして足首も回します。

アキレス腱のストレッチ

後ろ側の足のひざを軽く曲げながら、かかとは床につけたまま腰をゆっくりと落とし、アキレス腱を伸ばします。

もも裏とふくらはぎのストレッチ

足をクロスさせて、上体を前に倒して手を伸ばします。足を組み替えて、反対側も同じように行います。

45最近よく耳にする「ロコモ」は高齢者の病気?

ロコモティブシンドローム(運動器症候群:通称ロコモ)とは、骨や関節、筋肉などの「運動器」が衰え、介護が必要になったり、そうなる危険が高い状態のこと。健康寿命を縮める大きな原因のひとつです。

ロコモは決して高齢者だけがかかる病気ではありません。体力の低下が始まる40歳代からの対策が大切です。

ロコモチェック

以下の項目に1つでも当てはまれば、ロコモの心配があります。

- 家のやや重い仕事が困難(掃除機の使用、布団の上げ下ろしなど)

- 2kg程度の買い物をして持ち帰るのが困難(1Lの牛乳2パック分)

- 片足立ちで靴下が履けない

- 家の中でつまずいたりすべったりする

- 15分くらい続けて歩けない

- 階段を上るのに手すりが必要

- 横断歩道を青信号でわたりきれない

出典:日本整形外科学会

高齢期には「フレイル」にも注意が必要です。

46ロコモ対策、何から始めたらいい?

骨や筋肉などの運動器は年齢に関係なく、適度な運動で刺激を与えることで、強く丈夫に保つことができます。体のほかの器官と違い、運動器は「鍛えがいのある器官」といえます。

ロコモ予防におすすめの運動を紹介します。ひざや腰に痛みがある人や持病がある人は、医師に相談してから始めましょう。

開眼片足立ち

バランス感覚を鍛え、足を丈夫にする運動

- やり方

- 目を開けた状態で、床につかない程度に片足をあげ、左右1分間ずつ、1日3回行います。

注意転倒しないよう、必ずつかまるものがある場所で行う

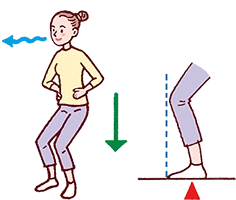

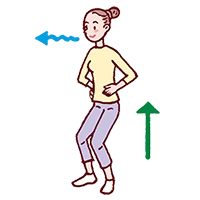

スクワット

立つ・歩く・座る能力を総合的にアップする運動

- やり方

- 足を肩幅より少し広く開き、つま先は30度ほど外向きにして立ちます。

- 息を吐きながらお尻を下げます。(洋式便座に腰かける要領で。ひざが足先より前に出ないよう、また体重が足裏の真ん中にかかるように注意)

- 息を吸いながらゆっくりもとに戻します。

- 「1」から「3」を5~6回続けます。これを1日3セット行います。

注意安全のためにイスやソファの前で行う