健康な食生活で

「元気にイキイキ」

健康な食生活で 「元気にイキイキ」

健康な食生活で 「元気にイキイキ」

私たちの体は毎日の食事で作られています。ですから不健康な食生活を続けていると、さまざまな病気を招いてしまうのです。

「元気にイキイキ」のためにはどのような食生活を心がければいいのか知っておきましょう。

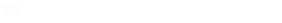

12「栄養バランス」ってどうしたらよくなるの?

“栄養バランスのよい食事”といわれると身構えてしまいますが、それほど難しく考える必要はありません。主食・主菜・副菜の3品をそろえることを心がければいいのです。

そのほかに2品(牛乳・乳製品と果物など)を加えると理想的です。

13朝ごはんにはステキな効果があるって本当?

朝食は1日の元気の源。胃腸を刺激して体を目覚めさせ、睡眠中に下がった血糖値と体温を上げる働きがあります。朝食をきちんと食べないと、午前中の仕事や勉強がはかどりません。

また、食事の回数を減らすと次の食事で体がエネルギーをためこもうとするため、かえって太りやすくなります。

「朝は食事をする時間がない!」という人は、手軽に食べられるもの(おにぎりや果物、チーズなど)を前夜に用意しておきましょう。

14脂っこいものは我慢しないとダメ?

油が多い食品はエネルギー量が多いので、とりすぎは肥満に直結します。工夫して食べるようにしましょう。

脂質のとり方のコツ

- 肉を食べたい時は、脂身の少ないモモやヒレなどを選ぶ

- あげものは衣を薄くする

- ドレッシングやマヨネーズのかけすぎに注意

- あげる・炒める より 焼く(網焼き)・ゆでる・蒸す

- 電子レンジやフッ素加工のフライパンを使う

- 食べる回数を減らし、量も決めて食べる

- 外食や中食(お惣菜やお弁当)は特に油を多く使った料理が多いので注意

とりすぎに注意したい食品

- コレステロールを多く含む食品

- レバー、卵、たらこ など

- LDLコレステロールを増やす食品

- バター、アイスクリーム、生クリームなどの乳製品やお菓子、牛の脂、鶏皮、ベーコン など

出典:『脂質異常を放置していませんか?』 監修/寺本民生 東京法規出版刊

15寝る前に食べると太るって本当?

人間の体は日中に脂肪を分解し、夜は脂肪を蓄積しようとします。したがって、夜遅い食事は肥満のもと。また、熟睡を妨げることにもなるので要注意です。

特に脂質や炭水化物は消化に時間がかかるので、夕食が遅くなりそうな時は夕方におにぎりなどを食べておき、寝る前は野菜やきのこ、豆腐など脂肪をためにくいもの、油を使わずに調理したメニューをとるようにしましょう。

16“腹八分目”って難しい。食べすぎを防ぐコツは?

食べすぎを防ぐために、無理な食事制限をする必要はありません。ちょっとした工夫が大切です。

食べすぎを防ぐ工夫

- よくかんでゆっくり食べる

- 満腹だと感じるには20分以上かかるため、早食いだと食べすぎてしまいがち。よくかんで食べると食事のペースが自然とゆっくりになります。

- 野菜・きのこ類・海藻類を先に食べる

- 料理全体のかさが増えるため、満腹感を得やすくなります。

- 主食(炭水化物)のとりすぎに注意する

- 小さい茶碗に変える、丼ものを控える、外食ではあらかじめごはんの量を減らしてもらうなど、工夫しましょう。

17野菜ジュースは野菜の代わりになる?

野菜ジュースは加工の際に本来の栄養が減ってしまうなど、完全に野菜の代わりにはなりません。また、「食後の血糖値の上昇を抑える」「食べすぎを防ぐ」といった生活習慣病の予防効果は、野菜をしっかりかんで食べることで得られるものです。

ただ、野菜ジュースは野菜が苦手な人でもとりやすく、外食・中食が多い人や忙しい人でも手軽に野菜不足を補える点では便利です。

野菜ジュースを利用する時は、果物や食塩が含まれていないものを選びましょう。

18野菜はどうして体にいいの?

野菜には、体の機能を整えるビタミンやミネラル、食物繊維が豊富に含まれています。また、野菜は食後の血糖値の急上昇やコレステロールの吸収を抑える、食べすぎを防ぐなど、生活習慣病の予防にも効果大。がんを予防する働きもあるとされています。

1日にとるべき野菜の量は350g。これは、野菜料理(副菜)にすると1日5皿程度です。

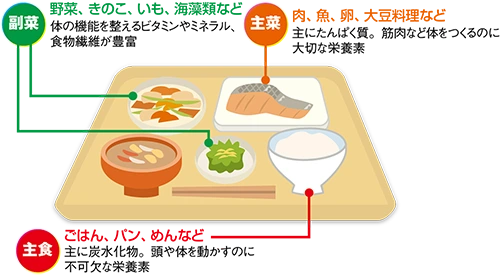

野菜をたっぷり食べるコツ

- 生で食べるより加熱した方がかさが減って食べやすい

- 汁物には野菜を数種類入れて具だくさんにする

- 忙しい時のために、すぐに使えるカット野菜や冷凍野菜を常備しておく

- サラダはドレッシングなどが意外に高エネルギーなので、和風の煮物・和え物がおすすめ

19食塩のとりすぎはなぜいけないの?

食塩のとりすぎがいけないのは、ズバリ血圧の上昇を招くから。血圧が高いと、血管に過度の負担がかかって動脈硬化を促進し、最終的に脳卒中や心臓病といった生死に関わる病気を招きます。

また、食塩のとりすぎは胃がんの発症にも関係していることがわかっています。がん予防のためにも減塩は重要です。

20じょうずに減塩するコツは?

1日に摂取してよい食塩の量は、男性7.5g未満、女性6.5g未満(高血圧の人は男女とも6g未満)です。※

でも、数字で言われるとなかなかピンときませんよね。例えばしょうゆラーメン1杯に含まれる食塩は5.6gほど。これだけでほぼ1日分の食塩を摂取してしまうことになります。

このように食塩は、気づかないうちにとりすぎていることが多く、注意が必要です。

じょうずに減塩するコツ

- めん類の汁は残す

- 調味料は「かける」より「つける」

- しょうゆや塩を食卓に置いておかない

- 佃煮や漬物などは食べる量や回数を減らす

- 栄養成分表示の食塩相当量を確かめる

- 旬の食材を選び、食材そのもののおいしさを楽しむ

- だしの「うまみ」をきかせる

- 酸味や香辛料、香味野菜で味にアクセントを

- 野菜や果物に含まれるカリウムはナトリウム(食塩の主成分)を体の外に出す働きがあるため、積極的にとる

※出典:厚生労働省「日本人の食事摂取基準」(2025年版)

21牛乳が苦手でもカルシウムを摂取する方法は?

カルシウムといえば牛乳のイメージがありますが、カルシウムを含む食品はほかにも色々あります。日本人は慢性的なカルシウム不足。カルシウムはもともと吸収されにくい栄養素なので、意識して毎日とりましょう。

カルシウムを多く含む食品

牛乳・チーズ・木綿豆腐・小松菜・切り干し大根・ひじき・イワシ・しらす干し

- マグネシウム(ホウレンソウ・大豆・ナッツ類など)やビタミンD(カツオ、ウナギ、干ししいたけなど)はカルシウムの吸収を助ける栄養素なので、一緒にとるようにする

- 豆腐や納豆はカルシウムとマグネシウム両方を含む食材なので、積極的にとる

22外食ばかりだと体に悪い?

外食はエネルギー量が多く、味付けも濃いことがほとんど。野菜が不足するなど、栄養バランスも偏りがちです。メニューの選び方に気をつけましょう。

メニュー選びのポイント

- 洋食より和食、丼ものより定食を

- 脂っこい料理やあげものは回数を減らす

- 野菜が足りないと感じたら、小鉢をプラス

- 主食はあらかじめ少なめに頼む

- 食べすぎを防ぐため、外食のだいたいのエネルギー量を知っておく

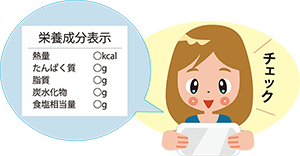

23パッケージの栄養成分表示はどう見るの?

栄養成分表示には、総エネルギー量のほかに、含有量の多い順に含まれている栄養素が表示されています。エネルギー量、たんぱく質、脂質、炭水化物(糖質と食物繊維に分けて表示されている場合もある)、食塩相当量の5項目は必ず表示されています。

高血圧を指摘されている人なら食塩相当量の項目をチェックするなど、栄養成分表示をチェックする習慣をつけましょう。

24中食(お惣菜やお弁当)を買うときのポイントは?

「主食・主菜・副菜」をそろえることがポイントです。パンやおにぎりだけで済ませるのはおすすめできません。また、メニューのすべてが中食だとエネルギーや食塩のとりすぎにつながります。1~2品は手作りの料理を。

主菜が中食で脂っこいものなら副菜は油を使っていないものを用意するなど、調理法にも配慮しましょう。

25果物って必要?

果物には体調を整えてくれるビタミンや食物繊維、ミネラルが多く含まれています。

調理の必要がほとんどなく、忙しいときにも手軽に摂取できるのも嬉しいポイント。あわただしい朝に果物はぴったりです。そのほか、おやつが食べたくなったときにもヨーグルトなどと組み合わせてとるようにするとよいでしょう。1日200gが摂取量の目安です(みかん2個程度)。

26コレステロールが多い食品は控えた方がいいの?

コレステロールの多くは食事から摂取しているのでなく、体内で作られています。そのため、コレステロール対策としてはむしろコレステロールを減らす食品を積極的にとるようにしましょう。また「体内のコレステロールを増やしやすい食品」を減らすことも大切です。

積極的にとったほうがいいもの

青背の魚、野菜、海藻、豆腐、果物

控えたほうがいいもの

脂身の多い肉、バター・チーズなどの乳脂肪分、即席めん、ポテトチップス

27サプリメントを食事代わりにしてはダメ?

サプリメントは、必要な栄養成分が手軽に補給できて便利です。ただし、サプリメントはあくまで毎日の食事の補助と考えましょう。

また、ビタミンA・D・Eをとりすぎると体にたまり、頭痛や吐き気を招くなど、過剰摂取の問題も指摘されています。サプリメントを利用する時は「使用上の注意」をよく読み、持病がある人は主治医に相談してからにしましょう。

28間食はやっぱり体によくない?

つい食べすぎてしまうと、エネルギーの過剰摂取に陥りがち。1日200kcal程度を目安にしましょう。

食べ方も工夫しましょう。袋ごとではなくお皿に出して、それ以上ダラダラ食べないようにする、洋菓子より和菓子を選ぶ、甘いおやつと一緒に飲むものは砂糖を入れないコーヒーや紅茶にする、などです。

200kcalのおやつの例

- ポテトチップス 約1/2袋

- アイスクリーム 小1個

- 板チョコレート 約1/2枚

- せんべい 3~4枚

- ショートケーキ 約1/2個

- どら焼き 1個

出典:農林水産省 子どもの食育

29食べすぎかどうかを判断する目安は?

「食べすぎはよくない」と知ってはいても、どれくらいが「適量」でどこからが「食べすぎ」なのかはわかりにくいですよね。身長や年齢、仕事などによっても「適量」は異なります。

そこで目安になるのがBMI(体格指数)。『日本人の食事摂取基準』(2025年版)では、望ましいBMIの範囲を表のように定めています。この範囲を維持できるように食事量や体重をコントロールしてみましょう。

目標とするBMIの範囲※

- 年 齢

- 目標とするBMI(kg/㎡)

- 18〜49歳

- 18.5〜24.9

- 50〜64歳

- 20.0〜24.9

- 65〜74歳

- 21.5〜24.9

- 75歳以上

- 21.5〜24.9

[ BMI=体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)]

※出典:厚生労働省「日本人の食事摂取基準」(2025年版)