介護Q&A

Q 介護保険制度のしくみは?

A

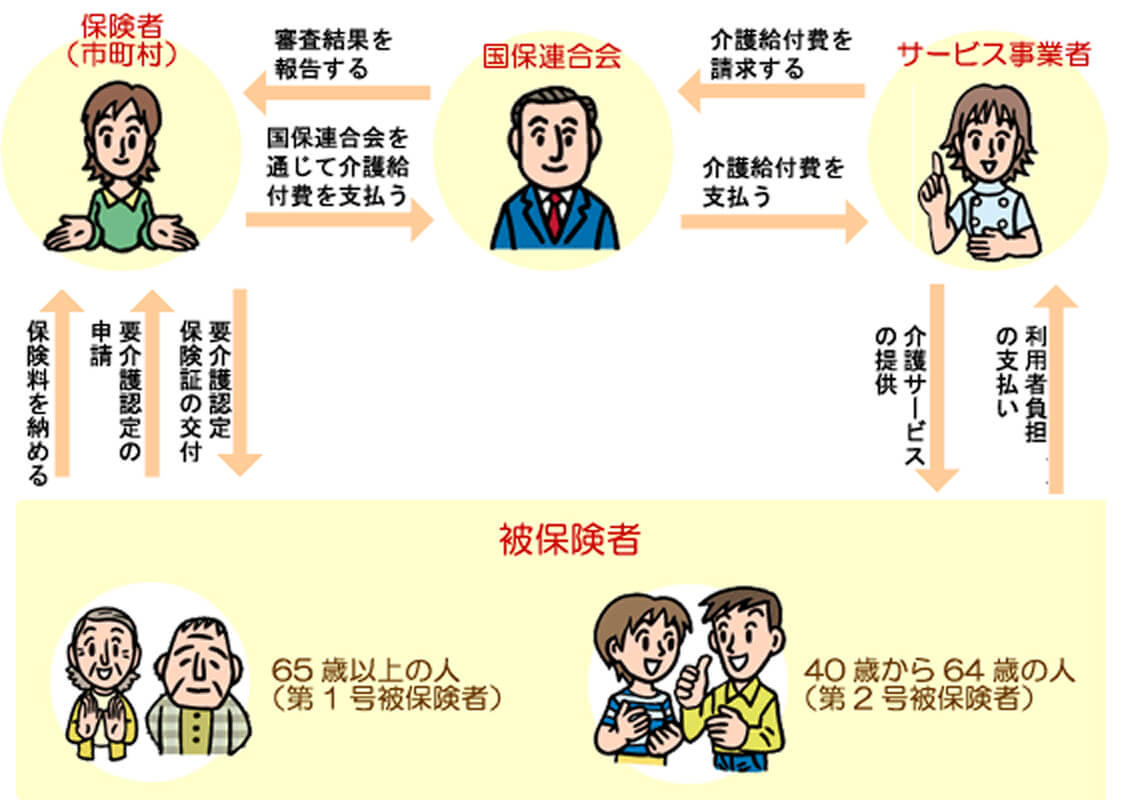

介護保険制度は、わたしたちの住む市町村(または広域市町村圏組合)が運営しています。40歳以上のみなさんが加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要となったときには、サービスを利用できるしくみとなっています。

介護保険制度のしくみ

●保険者(市町村、広域市町村圏組合)

- ・介護保険制度を運営し、介護サービスを整備します。

- ・被保険者より保険料を徴収し、保険証を交付します。

- ・被保険者に要介護認定を行います。

●サービス事業者

指定を受けた民間企業、NPO法人、社会福祉法人、医療法人などが、在宅サ ービスや施設サービス、地域密着型サービスなどを提供します。

●被保険者

- ・保険者に保険料を納めます。

- ・保険者より要介護認定を受けて、サービス事業者のサービスを利用します。

- ・サービス事業者に利用者負担を支払います。

■サービスを利用できるのは?

- ・65歳以上の人(第1号被保険者)

介護が必要と認定された人(どんな病気やけがが原因で介護が必要になったのかは問われません) - ・40歳から64歳の人(第2号被保険者)

特定疾病が原因となって、介護が必要であると認定された人(特定疾病以外の原因で介護が必要になった場合は、介護保険の対象にはなりません)

■特定疾病とは

- ・がん(医師が一般に認められている知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)

- ・筋萎縮性側索硬化症

- ・後縦靱帯骨化症

- ・骨折を伴う骨粗しょう症

- ・多系統萎縮症

- ・初老期における認知症

- ・脊髄小脳変性症

- ・脊柱管狭窄症

- ・早老症

- ・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症

- ・脳血管疾患

- ・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病

- ・閉塞性動脈硬化症

- ・関節リウマチ

- ・慢性閉塞性肺疾患

- ・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

くわしいお問い合わせは介護保険の担当窓口へ。こちらからお問い合わせ先をご覧ください。

Q 認定を受けた、その後は?

A

要介護認定を受けた(認定結果通知が届いたら)要介護者は、居宅介護支援事業者を選んで介護サービス計画を依頼し、介護支援専門員(ケアマネジャー)に介護サービス計画を作成してもらいましょう。

要支援者は、地域包括支援センターで介護予防サービス計画を作成してもらいましょう。

利用開始までの流れ

サービス利用開始までの流れは次のとおりです。

(介護予防サービス計画)の作成を依頼

※事業者に依頼する際は保険証が必要です。

(介護予防サービス計画)の作成

介護支援専門員(ケアマネジャー)とは

介護支援専門員(ケアマネジャー)とは、介護の知識を幅広くもった専門家のことです。介護サービスを利用するときの相談や、在宅サービス事業者などとの連絡・調整を行います。

介護サービス計画の作成を依頼する事業者が決まったら、市町村に「居宅サービス計画作成依頼届出書」を提出します。介護サービス計画は、利用者自身が作成し保険証を添付して市町村に届け出ることも可能ですが、効率的にサービスを利用するためには、専門家に作成を依頼することをおすすめします。

くわしいお問い合わせは介護保険の担当窓口へ。こちらからお問い合わせ先をご覧ください。

Q 加入する人は?

A

介護保険に加入する人は、65歳以上の人と、40歳以上65歳未満の医療保険(健康保険や国民健康保険)に加入している人で、そのお住まいの市町村の介護保険に加入しなければいけません。

加入者(被保険者)は、年齢によって2つに分けられています

- ・65歳以上の人は第1号被保険者

介護や支援が必要となったときに市町村へ申請し、介護が必要と認められた場合に、介護サービスを利用でき、支援が必要と認められた場合には、介護予防サービスが利用できます。保険証は65歳になった月に交付されます。 - ・40歳以上65歳未満の医療保険に加入している人は第2号被保険者

老化が原因とされる病気により介護や支援が必要となったときに市町村へ申請し、必要と認められた場合に、介護サービス(介護予防サービス)を利用できます。保険証は介護サービス(介護予防サービス)を必要と認められた(認定を受けた)人と、希望して交付の申請をした人に交付されます。

こんなときは届け出をしましょう

- ・他の市町村から転入したとき

- ・外国人が65歳になったとき

○こんなときは「介護保険被保険者証」を添えて届け出を!

- ・他の市町村へ転出したとき

- ・市町村内で住所が変わったとき

- ・世帯主や氏名が変わったとき

- ・被保険者が死亡したとき

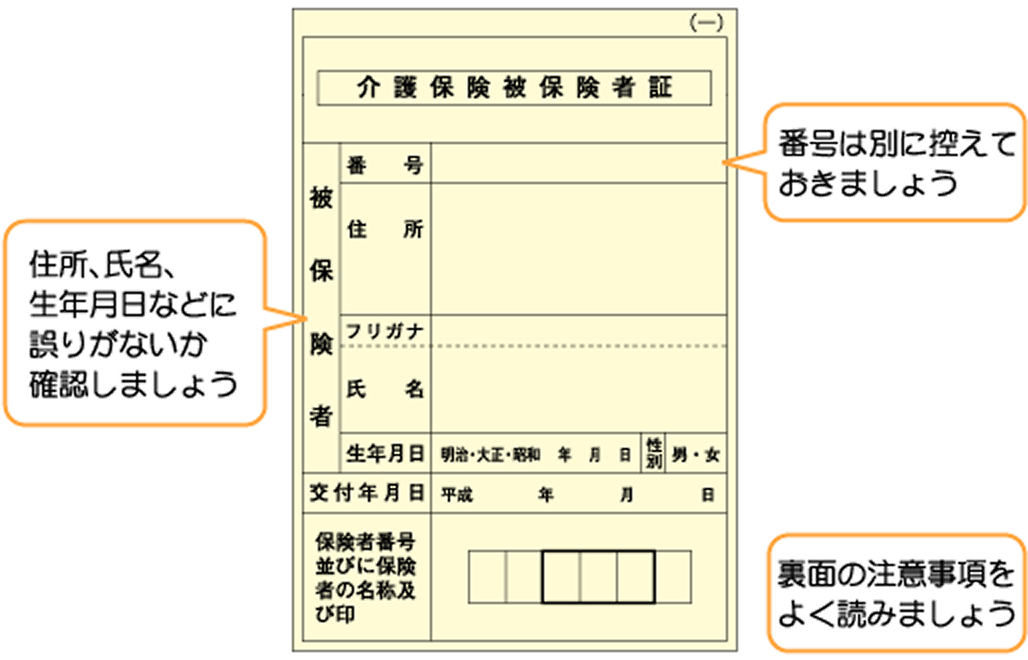

保険証を受け取ったら

市町村から保険証を受け取ったら記載内容をよく確認し、必要なときに使えるよう大切に保管しておきましょう。

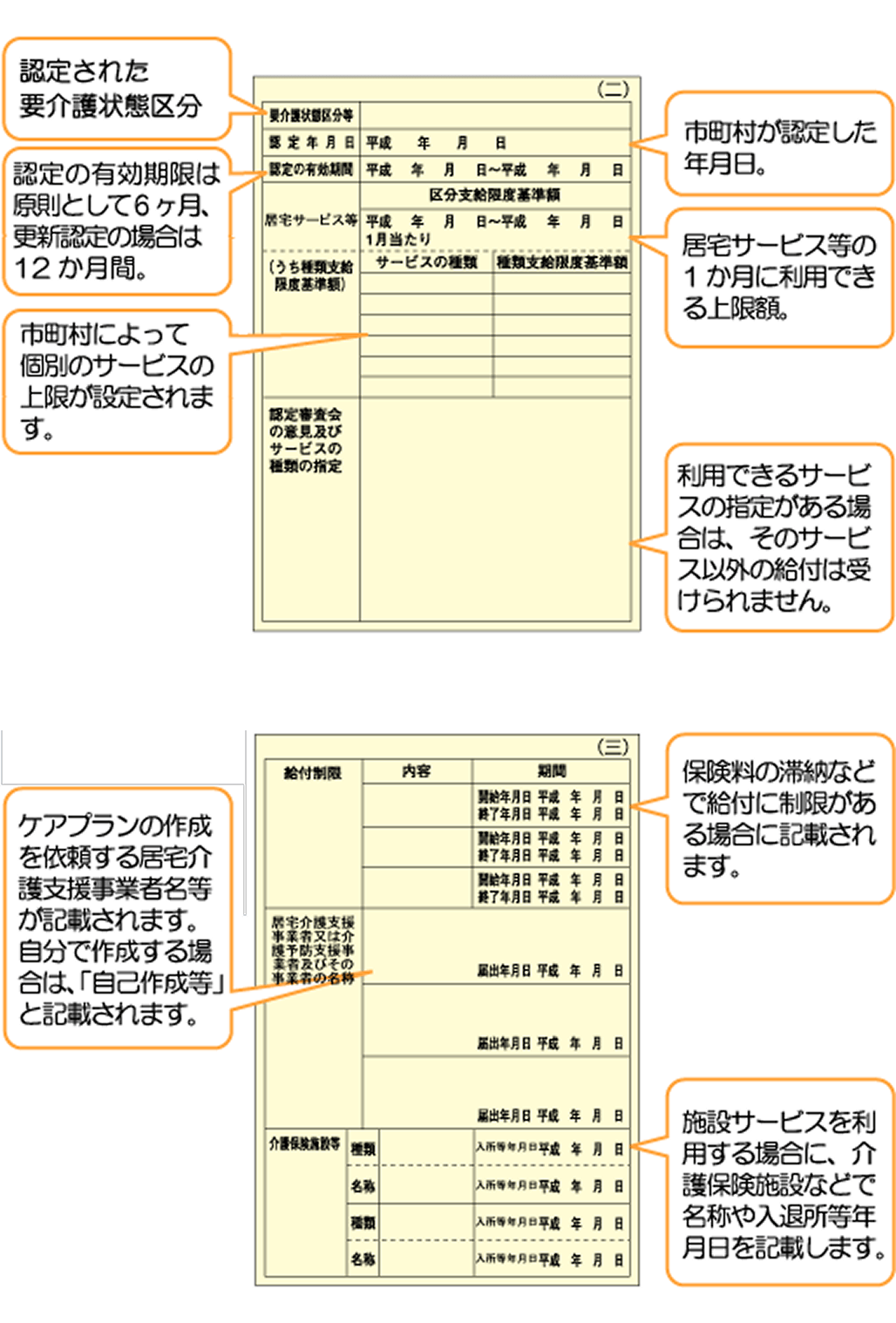

介護や支援が必要と確認された人の保険証には、介護サービス(介護予防サービス)を利用するための情報が記載されます。

くわしいお問い合わせは介護保険の担当窓口へ。こちらからお問い合わせ先をご覧ください。

Q 介護サービス(介護予防サービス)の事業者と契約するときの注意点は?

A

介護保険は、利用者が事業者を選択して介護サービスを利用する仕組みになっています。満足のいく介護を受けるためには、良心的なケアマネジャーと事業者を選ぶことも大切です。介護サービスの事業者と契約するときは、つぎのような点に注意しましょう。

訪問介護の内容などについて

- ・あなたが利用したいときに、事業所が開いていますか

- ・あなたがしてほしいことが、してもらえますか

- ・ホームヘルパーに来てもらう日などを変えたいとき、対応してもらえますか

お金のことについて

- ・介護保険が使えるサービスと使えないサービスが、はっきりとわかるように書かれていますか

- ・利用料と支払方法は、わかりやすく書かれていますか

- ・キャンセルしたいとき、その利用料(キャンセル料)がわかりやすく書かれていますか

苦情や事故があったときの対応について

- ・苦情や相談、意見を受け付ける担当者は誰か決められていますか

- ・緊急時の対応について、わかりやすく書かれていますか

- ・事故が起こったときの対応や補償について書かれていますか

- ・契約をやめるとき、どうすればよいのかが、はっきり書かれていますか

- ・あなたやあなたの家族に関する個人情報が守られることが書かれていますか

なお、契約書にはこのほかにもさまざまな項目があります。よく読んで、不明なところは説明を受けて確認しましょう。

サービスの内容に納得がいかなかったら……

サービスの利用を開始してからも、内容に納得できないときなどには事業者を代えることができます。

疑問に思うことや困ったことがあれば、ケアプランを作成してくれたケアマネジャーなどに相談してください。

くわしいお問い合わせは介護保険の担当窓口へ。こちらからお問い合わせ先をご覧ください。

Q 保険料って?

A

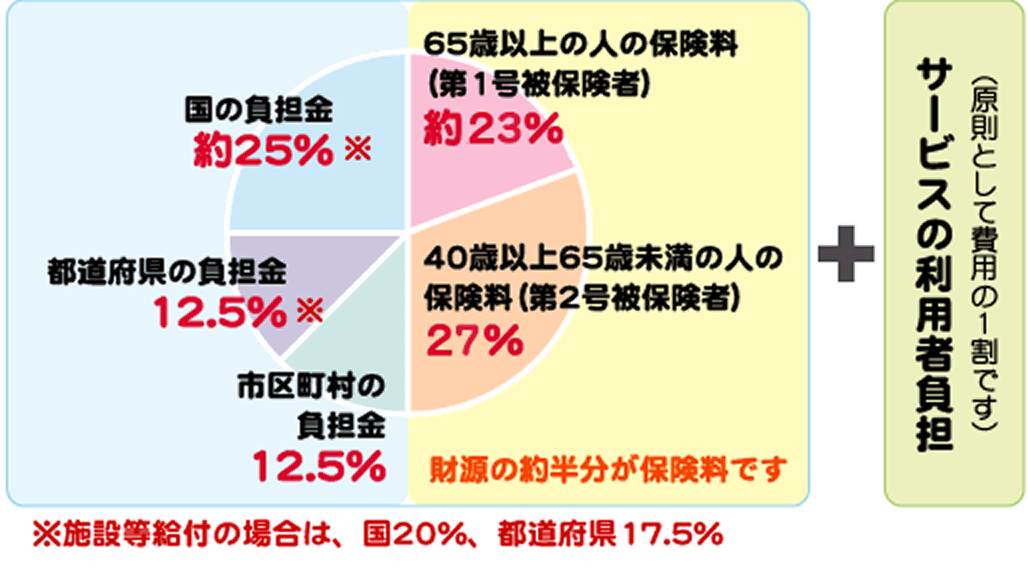

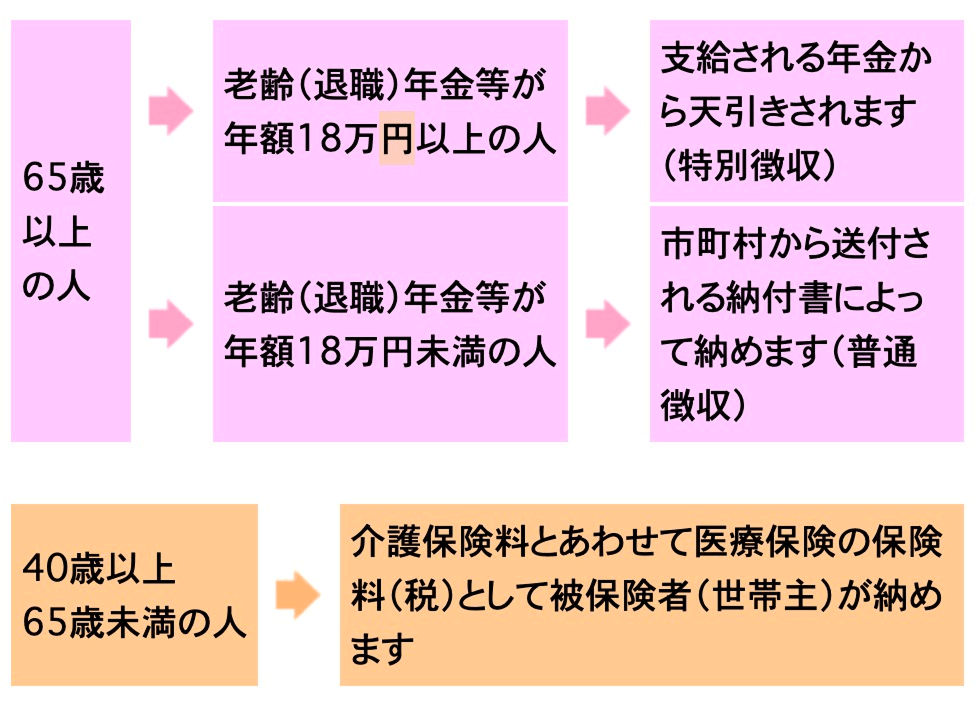

介護保険は、国、都道府県及び市町村からの負担金と被保険者の皆さんが納める保険料を財源に運営されています。皆さんが納める保険料は、介護サービスや介護予防サービスを利用したときの費用にあてる大切な財源となっています。保険料は忘れずに納めましょう。

納め方は年齢や年金額によって異なります

特別な事情がないのに1年以上保険料を納めないでいると……

- ・介護にかかる費用をいったん全額自己負担することになります。(費用の9割は申請によりあとから支払われます)

- ・介護保険の給付の一部、または全部が一時的に差し止められます。

- ・さらに滞納が続くと、サービスを利用するときに、保険料未納期間に応じて自己負担額を3割支払うことになったり、高額介護サービス費(高額介護予防サービス費)が受けられなくなったりします。

災害やその他特別な事情により納付が困難な場合は、未納のままにせず、介護保険の担当窓口にご相談ください。

くわしいお問い合わせは介護保険の担当窓口へ。こちらからお問い合わせ先をご覧ください。

Q 介護サービス(介護予防サービス)を利用したときの負担は?

A

介護サービス(介護予防サービス)を利用したときには、サービス費用(介護予防サービス費用)の1割または2割を負担します。

また平成30年8月から65歳以上の現役並みの所得のある方は3割負担に変更されました。

詳しくは、平成30年8月から現役並みの所得のある方は、介護サービスを利用した時の負担割合が3割になります(PDF)をご覧ください)

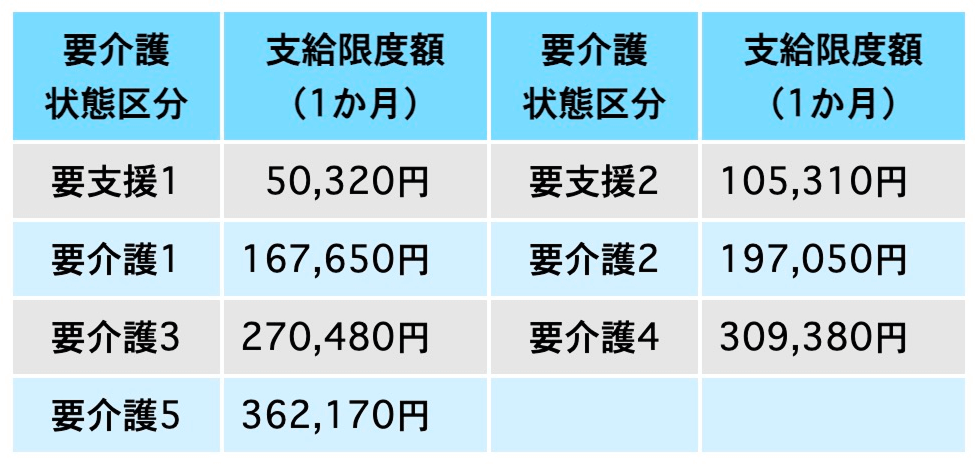

サービスの費用には区分ごとに上限があります

要介護状態の区分によって、利用できるサービスや限度額が異なっています。在宅サービスは、区分ごとに1か月に利用できる上限額が次のように決まっており、この額のことを支給限度額といいます。支給限度額を超えるサービスの利用については、全額自己負担になります。なお、外部サービス利用型特定施設入所者生活介護サービス利用の場合には、限度額が異なります。

※上記の支給限度額は、標準的な地域のものです。

自己負担額が高額になった場合

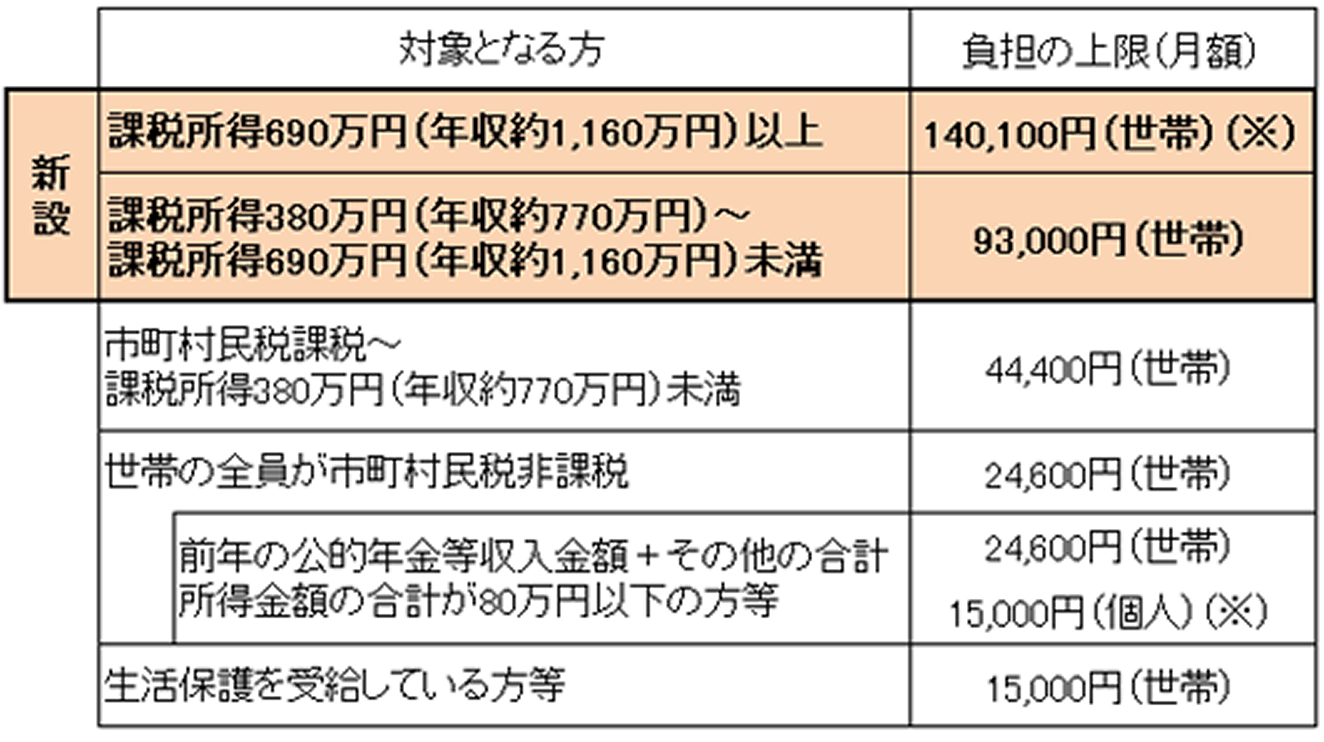

同じ月内に受けたサービスの自己負担の合計(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合計)が次の額を超える場合、申請により認められると、超えた分があとで市町村から支給されます。

令和3年8月〜

※ 「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。

注 施設サービス等での食費ならびに居住費の負担限度額は、高額介護サービス費(高額介護予防サービス費)の支給の対象とはなりません。

くわしいお問い合わせは介護保険の担当窓口へ。こちらからお問い合わせ先をご覧ください。

Q 介護サービス(介護予防サービス)を利用したいときは?

A

介護サービス(介護予防サービス)を利用したいときは、まず、市町村の介護保険の担当窓口に申請しましょう。

病気やけがをしたときに医療保険(国保)を使う場合と違って、介護保険は、「介護や支援が必要な状態である」という認定を受けないと、介護保険を使った介護サービス(介護予防サービス)は利用できません。

介護サービス(介護予防サービス)を利用するまでの手続きの流れ

くわしいお問い合わせは介護保険の担当窓口へ。こちらからお問い合わせ先をご覧ください。

Q どんな介護サービス(介護予防サービス)があるの?

A

介護保険で利用できるサービス等については、次のようなものがあります。

要介護1〜5/介護サービス

● 訪問介護

特定施設入居者生活介護(短期利用以外、短期利用)<有料老人ホーム>

● 訪問入浴介護

福祉用具貸与

● 訪問看護

福祉用具購入費の支給

● 訪問リハビリテーション

住宅改修費支給

● 居宅療養管理指導

介護福祉施設サービス<特別養護老人ホーム>

● 通所介護<デイサービス>

介護保健施設サービス

● 介護保健施設サービス

介護療養施設サービス

● 短期入所生活介護<ショートステイ>

介護医療院サービス

● 短期入所療養介護(介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院等)<医療型ショートステイ>

要介護1〜5/地域密着型介護サービス

● 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

地域密着型通所介護

● 夜間対応型訪問介護

地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用以外、短期利用)

● 認知症対応型通所介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

● 小規模多機能型居宅介護(短期利用以外、短期利用)

複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護・短期利用以外、看護小規模多機能型居宅介護・短期利用)

● 認知症対応型共同生活介護(短期利用以外、短期利用)<グループホーム>

要支援1・2/介護予防サービス

● 介護予防訪問入浴介護

介護予防短期入所療養介護(介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院等)<医療型ショートステイ>

● 介護予防訪問看護

介護予防特定施設入居者生活介護<有料老人ホーム>

● 介護予防訪問リハビリテーション

介護予防福祉用具貸与

● 介護予防居宅療養管理指導

介護予防福祉用具購入費の支給

● 介護予防通所リハビリテーション<デイケア>

介護予防住宅改修費支給

● 介護予防短期入所生活介護<ショートステイ>

介護保健施設サービス

要支援1・2/地域密着型介護予防サービス

● 介護予防認知症対応型通所介護

● 介護予防小規模多機能型居宅介護(短期利用以外、短期利用)

● 介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用以外、短期利用)<グループホーム>

※介護予防・日常生活支援総合事業の具体的は内容や費用などは市町村によって異なりますので、くわしくは市町村の介護保険の担当窓口にお問い合わせください。

くわしいお問い合わせは介護保険の担当窓口へ。こちらからお問い合わせ先をご覧ください。

Q なぜ、申請しなければいけないの?

A

介護サービスや介護予防サービスを利用するためには、まず、要介護認定を受けることになります。

介護サービスを利用するためには、本人、または家族が住んでいる市町村の担当窓口に「要介護認定」の申請をします。

本人や家族が申請に行けない場合

本人または家族が申請に行くことができない場合などには、成年後見人、地域包括支援センター、または省令で定められた指定居宅介護支援事業者や介護保険施設などに、申請を代行してもらうこともできます。

申請後、認定結果が通知されるまでは……

申請した後、要介護認定の結果がでるまでのあいだ、暫定的な計画に基づく介護サービス(介護予防サービス)を利用することができます。

くわしいお問い合わせは介護保険の担当窓口へ。こちらからお問い合わせ先をご覧ください。

Q 介護サービス(介護予防サービス)の苦情や相談があるときは?

A

介護サービスや介護予防サービスの利用に不満や苦情があるときは、まず、身近な窓口にご相談ください。

こちらから介護サービスの苦情・相談のご案内をご覧ください。

くわしいお問い合わせは介護保険の担当窓口へ。こちらからお問い合わせ先をご覧ください。

Q 申請したら、認定調査があるの?

A

要介護認定の申請を受けて、市町村の担当者や地域包括支援センターの介護支援専門員が、本人と家族への聞き取り調査を行います。

心身の状態や医療に関する項目について、全国共通の調査票に基づいた調査を行ないます。

調査項目について

全国共通の調査票に基づいて次の調査をします。

[概況調査]

現在受けているサービスの状況、居住環境、日常的に使用する機器・機械等の有無について調査します。

[基本調査]

心身の状況等についての74項目で、調査には1時間程度かかります。

- ●毎日の日課を理解

- ●立ち上がり

- ●金銭の管理

- ●外出頻度

- ●片足での立位保持

- ●生年月日をいう

- ●短期記憶

- ●洗身

- ●日常の意思決定

- ●麻痺等の有無

- ●自分の名前をいう

- ●視力

- ●関節の動く範囲の制限の有無

- ●えん下

- ●聴力

- ●寝返り

- ●食事摂取

- ●意思の伝達

- ●起き上がり

- ●今の季節を理解

- ●場所の理解

- ●座位保持

- ●排尿

- ●口腔清潔

- ●両足での立位保持

- ●排便

- ●洗顔

- ●歩行

- ●つめ切り

- ●整髪

- ●移乗

- ●上衣の着脱

- ●ズボン等の着脱

- ●移動

- ●薬の内服

[特記事項]

基本調査を補足する具体的状況を簡潔かつ明確に書き留めます。

主治医が意見書を作成

市町村では、認定申請書に記入された主治医に対して、主治医意見書への記載を求めます。主治医意見書は、身体上・精神上の障害の原因である疾病・負傷についてのもので、主に認定審査会での二次判定に用いられます。

主治医がいない人は、市町村が指定する医師の診断を受け意見書を書いてもらうこととなるので、市町村の介護保険の担当窓口にご相談ください。

くわしいお問い合わせは介護保険の担当窓口へ。こちらからお問い合わせ先をご覧ください。

Q 施設サービスを利用した場合の費用はどうなるの?

A

施設サービス(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)を利用する場合は1割、2割または3割の自己負担以外に、日常生活費、居住費(施設の利用代や電気・ガス等の光熱水費)、食費を全額自己負担することになります。

また、短期入所生活・療養介護を利用する場合も、滞在費と食費を自己負担することになります。

ただし、所得が低い方には食費と居住費(滞在費)の自己負担の軽減(「特定入所者介護サービス費」の支給)があります。所得に応じて設定された負担限度額までを自己負担し、基準費用額(厚生労働大臣が定める食費と居住費それぞれの平均的な費用の額)と負担限度額の差額を介護保険から支給します。

特定入所者介護サービス費の支給を受けるには、お住まいの市町村に申請が必要です。

※ 令和3年8月より、介護保険施設入所者・ショートステイ利用者の食費(日額)の負担限度額が変更となります。変更後の金額は以下のとおりです。

● 生活保護受給者や老齢福祉年金受給者等(第1段階)

● 年金収入等80万円以下(第2段階)

● 年金収入等80万円超120万円以下(第3段階①)

●年金収入等120万円超(第3段階②)

なお、生活保護単独の方(介護保険の被保険者以外の方)につきましては、短期入所生活・療養介護に滞在した場合の特定入所者介護サービス費相当分の食費及び滞在費は直接、福祉事務所に請求してください。

くわしくは、埼玉県のホームページ(総合トップ/健康・福祉/生活福祉/生活保護/介護扶助/介護扶助/介護報酬の請求手続)をご覧ください。

市町村の申請については、市町村の介護保険担当窓口にお問い合わせください。 こちらからお問い合わせ先(PDF)をご覧ください。

Q どうやって認定結果が出されるの?

A

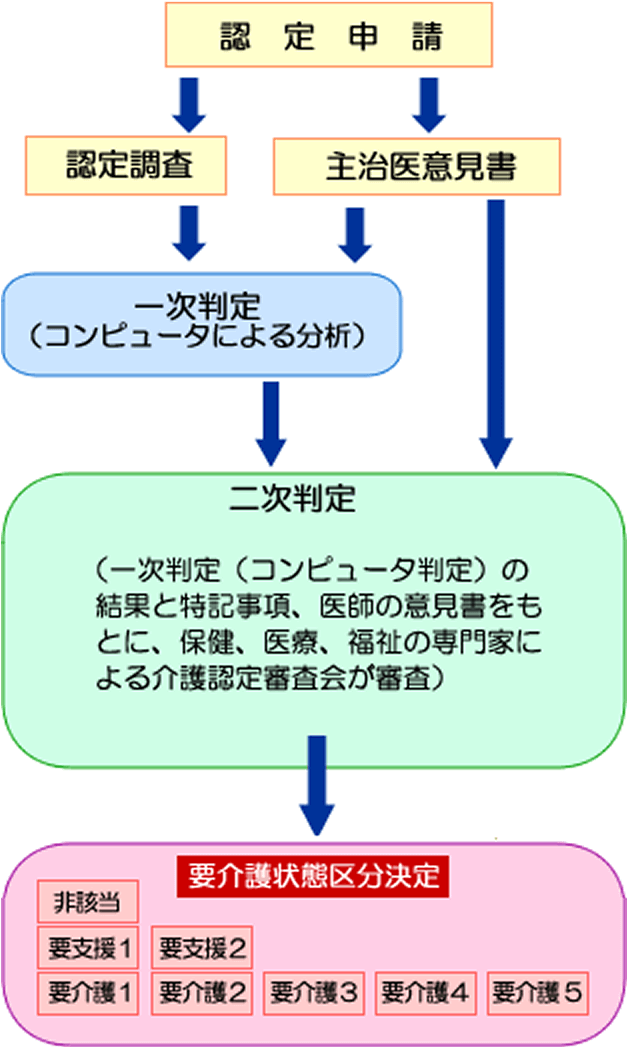

認定調査にもとづいた結果と特記事項、主治医の意見書をもとに、介護認定審査会で介護が必要な状態なのか、どの程度の介護が必要なのか(要介護区分)が審査判定され、介護保険による給付が受けられない「非該当」と、必要な介護の度合いに応じて「要支援1、2」「要介護1~5」の7つの区分に分けられた認定結果が通知されます。

認定における審査および判定の流れ

結果に不服があるときは

要介護認定の結果に疑問があるときや納得できない場合は、まず、市町村の介護保険担当窓口に相談してください。それでも納得できない場合は、県の介護保険審査会に申し立てすることになります。

6か月ごとに更新手続きが必要です

要介護認定の初回認定の有効期間は、原則として申請日から6か月となります。

※月途中の申請の場合は、その月の月末までの期間+6か月となります。

引き続き介護サービスを利用したい場合には、有効期間満了日の60日前から満了日までの間に、市町村の窓口で更新の申請をしてください。更新の申請をすると、あらためて、調査・審査、認定が行われます。

また、更新認定の有効期間は、原則として申請日から12か月となります。

くわしいお問い合わせは介護保険の担当窓口へ。こちらからお問い合わせ先をご覧ください。