医療保険のしくみ

誰もがいずれかの医療保険制度に加入

もしも、病気やケガをしたときに、医療費を全額自己負担しなければならないとしたら、どうでしょう。大きな手術や長期入院の場合には、医療費を払いきれず、必要な医療を受けられないかもしれません。

このようなことのないように、公的な制度として、みんなで支えあい、医療費負担のリスクを分散するシステムが生まれました。これが医療保険制度です。あらかじめみんなで出しあったお金(保険税(料))をプールして、医療が必要な人に、そこから費用の補助をするのです。

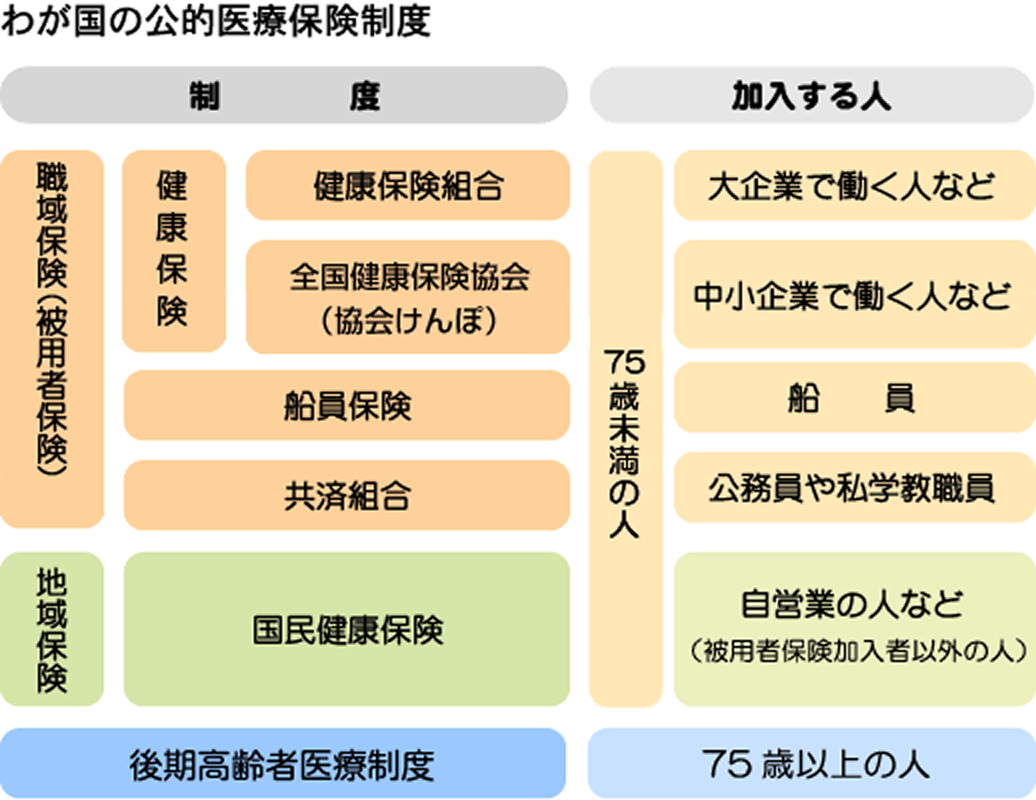

日本の医療保険制度は、成立した背景によってさまざまなものがありますが、大きく分けると、75歳未満の人については地域住民を対象とした地域保険と、サラリーマンを対象とした職域保険に、そして、75歳以上の人を対象とした後期高齢者医療制度に分類できます。このうち国保(国民健康保険)は地域保険にあたります。

すべての日本国民は、これらいずれかの公的な医療保険制度に加入することになっており、これを「国民皆保険」といいます。国民皆保険のわが国では、公的医療保険制度により、すべての人が定められた一定の負担で、必要な医療を受けることができるのです。このことは、当たり前のことのようですが、世界的にみても、きわめてすぐれたシステムなのです。

国保制度の安定化に向けて

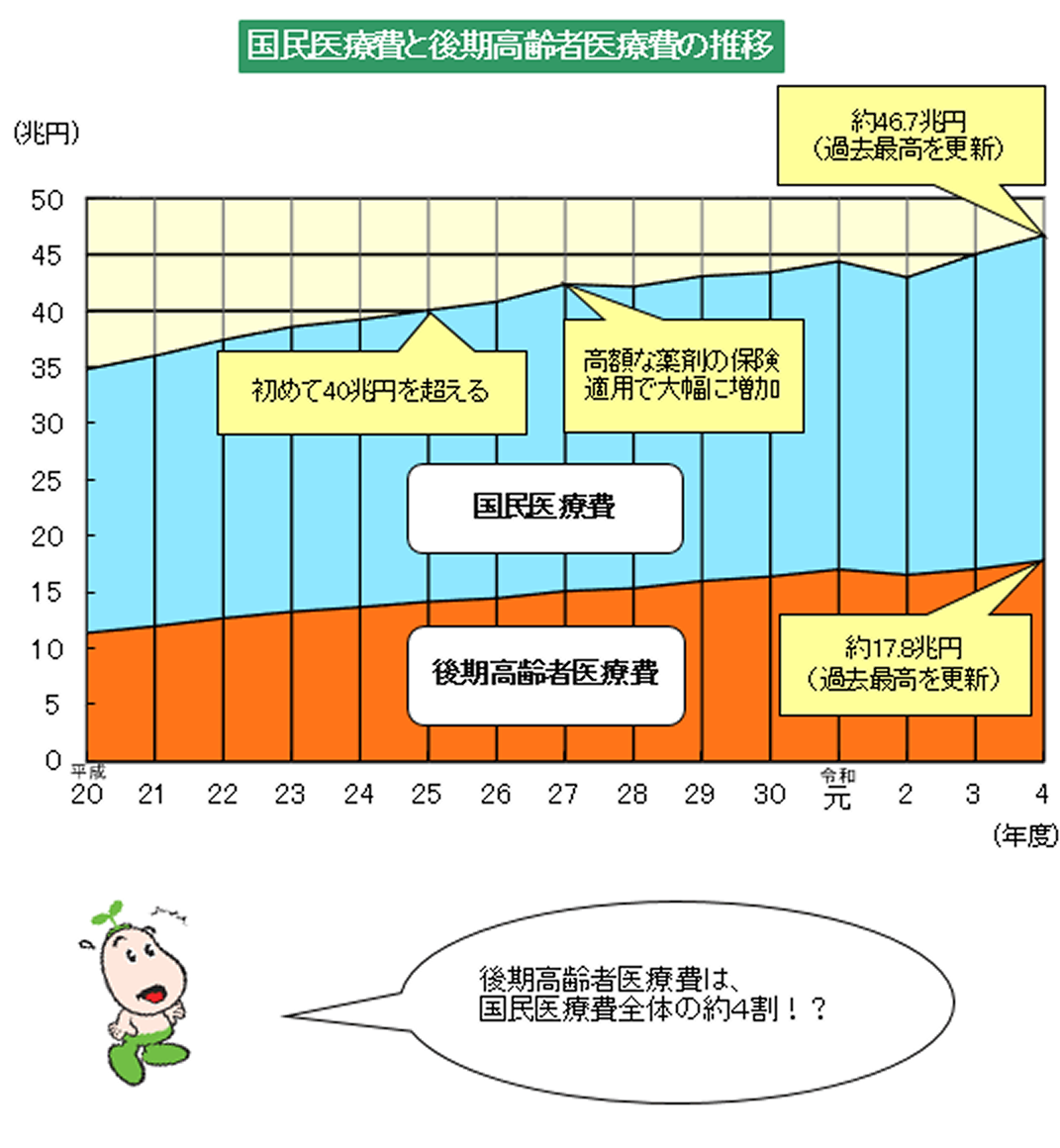

国は、医療保険制度が破たんしないよう、平成30年度から都道府県が財政運営の責任主体となるなど、これまでさまざまな改革を行ってきました。

しかしながら、国保は、他の医療保険に比べ、中高年齢者が多く加入し、1人当たり医療費が増加する一方、加入者の所得水準が低く、保険料(税)の負担率が高いという構造的な問題を抱えています。

さらに、少子高齢化の進展、被用者保険の適用拡大等に伴う加入者の減少や、昨今の物価上昇の影響等により、運営は厳しい状況が続いています。

国保を将来にわたり維持していくためには、保険料(税)の期限内納付に加えて、日ごろからの健康づくりによる疾病予防、特定健診の受診による早期発見・早期治療が必要です。

国保制度等について、くわしくは厚生労働省ホームページまたは埼玉県ホームページをご覧ください。