2月は1年の中で最も寒い時期。そんな時期こそ気をつけたいのが「ヒートショック」です。ヒートショックといえば高齢者が注意すべきもの、と思われがちですが、実は20代などの若い世代にもリスクがあります。そのメカニズムや引き起こされる病気・事故、具体的な予防策など、知って安心のヒートショック対策を解説します。 2月は1年の中で最も寒い時期。そんな時期こそ気をつけたいのが「ヒートショック」です。ヒートショックといえば高齢者が注意すべきもの、と思われがちですが、実は20代などの若い世代にもリスクがあります。そのメカニズムや引き起こされる病気・事故、具体的な予防策など、知って安心のヒートショック対策を解説します。

ヒートショックとは?

ヒートショックとは急激な温度変化によって血圧や脈拍が大きく変動し、心臓や血管などに負荷がかかって意識消失や心筋梗塞、不整脈、脳出血・脳梗塞などを起こすことをいいます。血管の老化で血圧が変動しやすく、また温度差への適応力も低下している高齢者に起こりやすいといわれ、寒暖差の大きい冬場に多く発生します。

ヒートショックの発生状況

ヒートショックは医学用語ではなく、ヒートショックが原因の死亡でも「病死」や「溺死」と分類されるため、その死亡者数の正確な統計データはありません。しかし、過去の厚生労働省の研究*1では、救急車で運ばれた人数から推計した「入浴中の事故死の数」は年間約19,000人とされたことがあります。また、東京都健康長寿医療センターの研究*2では、特に寒かった2011年の「ヒートショックに関連した入浴中急死」の数は約17,000人、そのうちの80%以上、14,000人が高齢者と推定されています。

なぜ起こる? そのメカニズム

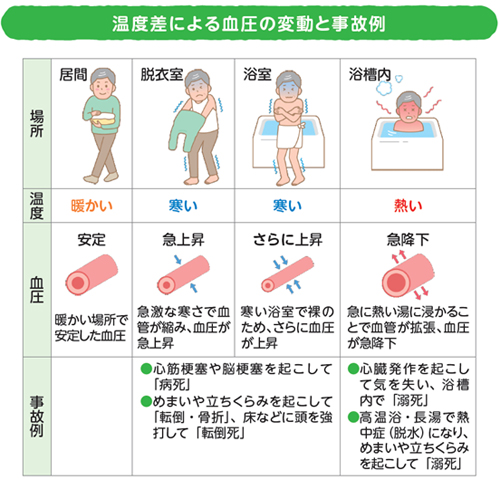

ヒートショックは、冬場の入浴時に多く発生します。暖房のきいた暖かい部屋から入浴のため寒い脱衣室や浴室へ移動すると、身体が急激に冷えて血管が縮まり、血圧が一気に上昇します。その直後、浴槽の熱いお湯に浸かると身体が温まって血管が拡がり、今度は血圧が急降下。その後も浴槽から出て身体を洗ったり、また浴槽に入ったりなどで血圧が乱高下し、心臓や血管に大きな負担がかかることで深刻な病気を引き起こします。

浴室内での異変は発見の遅れることが多く、意識消失やめまい、立ちくらみを起こして転倒し頭を打つ、骨折するなどの事故や、浴槽内で気を失った場合は溺れて死亡するケースもあります。

ヒートショックが引き起こす病気や症状の例●脳出血 ●心筋梗塞

●脳梗塞 ●めまい・立ちくらみ

●不整脈 ●意識消失 など |

(政府広報オンライン:交通事故死の約2倍?!冬の入浴中の事故に要注意! 2024.4.9より引用改変)  若い世代の「ながら入浴」「高温入浴」にもリスクあり

ヒートショックは高齢者だけでなく、20代などの若い世代でも警戒が必要です。というのも、若者に多い「ながら入浴」や「高温入浴」にヒートショックのリスクがあるからです。

若い世代では、スマートフォンを浴室に持ち込んで長風呂になる人、またお湯の設定温度を42℃以上の高温にする人が多くいます*3。スマホで動画を視聴しながら長時間お湯に浸かり続ける、あるいは冷えた身体を温めようと熱いお湯で入浴すると、体温が38℃を超え、のぼせやめまいなど熱中症のような症状が起こります。そして浴槽から立ち上がった際などに血圧が急激に低下、ヒートショックを起こすのです。

若い世代ほど、実は身体に負担のかかる入浴をしている可能性があります。“若いから”“健康だから”と過信せず、ヒートショックは“誰もが起こすかもしれないもの”と捉えておくことが大切です。

入浴中のヒートショックを防ぐには?

ヒートショックの予防には、日頃の入浴習慣の見直しが重要です。家族や周囲の人の協力も得て、入浴前・入浴中それぞれ3つのポイントを取り入れてみてください。

●入浴前のポイント

①脱衣室や浴室を暖めておく

急激な温度変化による血圧の変動を防ぐため、あらかじめ脱衣室や浴室を暖めておきましょう。浴室内に暖房設備がない場合は、「浴槽のお湯をシャワーで溜める」「浴槽のフタを開けておく」など、蒸気で浴室を暖めることもおすすめです。

②入浴前後に水分補給をする

入浴中の熱中症(脱水)予防のため、入浴後はもちろん、入浴前にも十分な水分補給をしましょう。

③入浴することを周囲に知らせる

入浴中に異変があった場合、早期発見がとても重要です。入浴前は同居者など周囲の人にひと声かけてから入浴するようにしましょう。同居者も同様に、特に高齢者の入浴時には「いつもよりも時間が長い」「音がしない」「大きな音がした」など、その動向に注意するようにしてください。一人暮らしの場合は、体調が悪くなった場合に発見されやすいことから、公衆浴場や銭湯などの利用を検討するのもよいでしょう。

●入浴中のポイント

①かけ湯をしてから浴槽に入る

かけ湯なしで急にお湯に浸かると、心臓に負担がかかり血圧の急変動につながります。浴槽に入る前には必ず足元から徐々にかけ湯をし、身体をお湯の温度に慣らしましょう。

②お湯の温度は41℃以下、浸かる時間は10分まで

42℃のお湯に10分浸かった場合、体温が38℃近くに達し、高体温などによる意識障害を起こし溺水(できすい)してしまう危険性があります。“お湯の温度は41℃以下、浸かる時間は10分まで”が目安です。

また、居間や脱衣室が18℃未満の場合、42℃以上の高温入浴をする人が増加する、という研究報告*4があります。部屋の温度、お湯の温度、入浴時間などを計測し、身体に負担のかかる入浴をしていないかを確認してみましょう。

③浴槽から立ち上がるときはゆっくりと

浴槽に浸かっていた状態から急に立ち上がると、お湯の水圧から解放されて血管が拡張、脳へ行く血液が減り一時的な意識障害を起こすことがあります。浴槽から出る際は手すりなどを使い、ゆっくり立ち上がるようにしましょう。

なお、次のような場合は入浴を避けるようにしましょう。●体調の悪いとき

●食後すぐ(30分~1時間以内)

●飲酒後

●精神安定剤や睡眠薬の服薬後

●気温の低い早朝や深夜 |

ぐったりしている人や溺れている人を発見した際は、ためらうことなくすぐに救急車(119番)を呼んでください。

お風呂は身体を清潔に保つだけでなく、リラックス効果も期待できる重要な生活習慣です。安全に入浴するためのポイントを確認して、2月のお風呂時間を快適に過ごしましょう。

<参考文献>

*1:堀 進悟,他:入浴関連事故の実態把握及び予防対策に関する研究.2013

*2:東京都健康長寿医療センター:冬場の住居内の温度管理と健康について.2013

*3:LIXIL:Newsroom「「スマホ入浴」、10代~50代で「動画・映画視聴」が1位」2023.11.16

*4:スマートウェルネス住宅等推進調査委員会:住宅の断熱化と居住者の健康への影響に関する全国調査 第6回報告会.2022

・政府広報オンライン:交通事故死の約2倍?!冬の入浴中の事故に要注意! 2024.4.9

・消費者庁:News Release「冬季に多発する高齢者の入浴中の事故に御注意ください!」2020.11.19

・東京法規出版:「高齢者の冬の健康管理」

|